पक्ष्माभी पेशियों का कार्य :

यह समान्यत: तीन प्रकार के होते हैं। इसे दृष्टि के अपवर्तन दोष भी कहा जाता हैं।

UP BOARD CLASS10TH SCIENCE IMPORTANT QUESTION

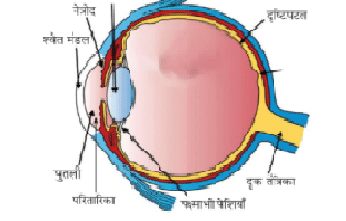

मानवनेत्र (Human Eyes):- मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं। यह कैमरे की भांति कार्य करता हैं । हम इस अद्भूत संसार के रंग बिरंगी चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीयलैंस होता हैं। प्रकाश सुग्राही परदा जिसे रेटिनायादृष्टिपटल कहते हैं इस पर प्रतिबिम्ब बनता हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता हैं इस झिल्ली को कॉर्नियाकहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती हैं जिसे परितारिका कहते हैं यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती हैं जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता हैं। लैंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिम्ब बनाता हैं।

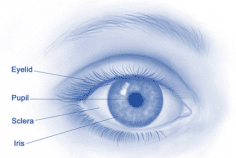

1. कॉर्निया या स्वच्छ मंडल (Cornia):- नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कॉर्निया कहते हैं । यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती हैं।

कार्य :- इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता हैं। य

2. कंजक्टिवा (Conjactiva):- अग्र नेत्र का सफेंद भाग को श्वेत पटल (Sclera) कहते हैं और यह कॉर्निया के चारों और फैला रहता हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जा सकता हैं।

कार्य:-

(i) यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता हैं।

(ii) नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता हैं।

(iii) यह आँख को बाहरी आघात से भी बचाता हैं।

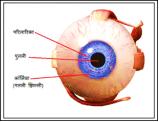

. परितारिका (Iris):- यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता हैं, यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम हैं।

कार्य :- यह पुतली के आकार (Size) को नियंत्रित करता है।

4. पुतली (Pupil) :- यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान (छिद्र) हैं जो परितारिका के केन्द्र में होता हैं और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता हैं।

कार्य :- यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।

जब परितारिका सिकुड़ती हैं तो पुतली की साइज़ कम हो जाती हैं और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती हैं और जब परितारिका फैलती हैं तो पुतली का साइज़ कम हो जाता हैं और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती हैं और जब परितारिका फैलती हैं तो पुतली का साइज़ भी बढ़ जाता हैं ओर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती हैं।

5. अभिनेत्र लेंस (Eye Lens) या क्रिस्टलीय लेंस (crystalline lens):- अभिनेत्र लैंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लैंस हैं जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता हैं।

कार्य:- यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिम्ब बनता हैं।

6. पक्ष्माभी पेशियाँ (ciliary muscles) :- ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं और यह लेंस के आकार (Size) को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता हैं और उसकी समंजन क्षमता घट जाती हैं।

पक्ष्माभी पेशियों का कार्य :- यह लैंस के आकार (Size) को नियंत्रित करती हैं ।

7. काचाभ द्रव (Vitreous Humor):- यह एक जेली पदार्थ का बना होता हैं जो अभिनेत्र लैंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता हैं। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव घेरता हैं।

कार्य :-

(i) यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता हैं।

(ii) रेटिना तक पहुँचने वाला प्रकाश लैंस से होकर इसी द्रव से गुजरता हैं।

8. रेटिना (Retina):- इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जा परदे का कार्य करता हैं रेटिना कहलाता हैं । यह भाग प्रकाश संवेदनशील होता हैं।

रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिम्ब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता हैं।

कार्य :-

(i) यह नेत्र लैंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिम्ब के लिए परदे का कार्य करता हैं।

(ii) इसकी कोशिकाएँ प्रकाश सुग्राही होती हैं जो इस पर बनने वाले प्रतिबिम्ब का अध्ययन भी करता हैं।

9. दृक तंत्रिका (Optic Nerve):- यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकल कर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता हैं ।

कार्य:- यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिम्ब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाता हैं।

समंजन क्षमता (Power of Accommodation):- अभिनेत्र लैंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हैं समंजन क्षमता कहलाती हैं।

ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती हैं। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती हैं । जब नेत्र की वक्रता घटती हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती हैं।

मानव नेत्र की देखने की सीमा (Limitation of Vision):- 25 सेमी से अनंत तक होती हैं।

किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेमी हैं और स्पष्ट देखने कि अधिकतम सीमा अंनत (Infinity) होती है। 25 सेमी से अनंत तक की दूरी को दृष्टि परास कहते है।

निकट बिंदु (Near Point):- वह न्युनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्याधुनिक स्पष्ट देखी जा सकती हें, सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट- बिंदु कहते हैं।

सामान्यत: देखने की यह न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती हैं।

अत: हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेमी दूर रखा जाना चाहिए।

दूर बिंदु (Far Point):- वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता हैं, नेत्र का दूर – बिंदु (Far Point) कहलाता हैं।

सामान्यत: नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता हैं ।

मोतियाबिंद (Cataract):- कभी-कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लैंस पर एक धुँधली परत चढ़ जाती है। जिससें लैंस दूधिया तथा धुँधली हो जाता हैं इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं।

कारण :- मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लैंस के दूधियाँ एवं धुधंला होने के कारण होता हैं।

निवारण :– इसे शल्य चिकित्सा (Surgery) के द्वारा दूर किया जाता हैं।

दृष्टि दोष :–

दृष्टि दोष :– कभी-कभी नेत्र धीरे-धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं । ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं।

नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुँधली हो जाती हैं , इसे दृष्टि दोष कहते हैं।

यह समान्यत: तीन प्रकार के होते हैं। इसे दृष्टि के अपवर्तन दोष भी कहा जाता हैं।

1. निकट- दृष्टिदोष – (मायोपिया)

2. दीर्घ – दृष्टिदोष – (हाइपरमायोपिया)

3. जरा- दूरदृष्टिता – (प्रेसबॉयोपिया)

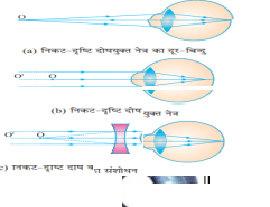

1. निकट-दृष्टि दोष (Myopia):- निकट-दृष्टि दोष (मायोपिया) में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता हैं परन्तु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता हैं। ऐसी व्यक्ति का दूर बिन्दु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता हैं। इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टि प्रतिबिम्ब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता हैं।

कारण :–

(i) अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना।

(ii) नेत्र गोलक का लंबा हो जाना।

निवारण:- इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी (अवतल) लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता हैं

निकट-दृष्टि और प्रकाश किरण आरेख द्वारा संशोधन :-

निकट – दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख :-

स्थिति I हम जानते हैं कि दूरी बिंदु अनंत पर होता हैं यह एक सामान्य स्थिति हैं।

स्थिति II परन्तु इस प्रकार के दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता हैं तथा इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को तो देख पाता हैं परन्तु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता हैं। इसका कारण यह हैं कि दूर बिंदु आँख के पास आ जाता हैं । इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिम्ब रेटिना के सामने बनता है।

स्थिति III निवारण (संशोधन) :- इस स्थिति के निवारण के लिए किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी (अवतल) लैंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता हैं।

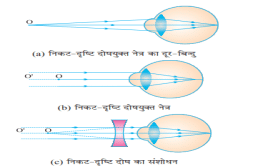

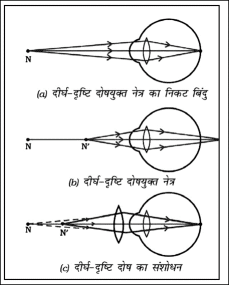

2. दीर्घ – दृष्टि दोष (Hypermetropia):- दीर्घ दृष्टि दोष (हाइपरमायोपिया) में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता हैं परन्तु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता हैं। ऐसे व्यक्ति का निकट बिन्दु सामान्य निकट बिन्दु 25 सेमी पर न होकर दूर हट जाता हैं । इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता हैं। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता हैं।

कारण :-

(i) अभिनेत्र लैंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।

(ii) नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।

निवारण :- इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी (उत्तल) लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता हैं।

दीर्घ – दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख:-

स्थिति-I एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी होता हैं जो इस दृष्टि दोष में 25 सेमी से हट जाता हैं।

स्थिति-II ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिन्दु सामान्य निकट बिन्दु सामान्य निकट बिन्दु 25 सेमी पर न होकर दूर हट जाता हैं। इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता हैं।

स्थिति-III एक उपयुक्त क्षमता के संशोधक लैंस द्वारा इस दृष्टि दोष का निवारण किया जाता हैं।

3. जरा-दृष्टिता (Presbyopia):- आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन – क्षमता घट जाती हैं । अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिन्दु दूर हट जाता हैं इस दोष के कारण इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती हैं । जिसका निम्न कारण है-

(i) यह दोष पक्ष्माभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण।

(ii) क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता हैं।

निवारण :- इसे द्विफोकसी लैंस के उपयोग से दूर किया जा सकता हैं।

द्विफोकसी लेंस :- सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लैंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लैंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लैंस होता हैं। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लैंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है।

आजकल संस्पर्श लेंस (Contact lens) का प्रयोग से दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा रहा हैं।

♦ प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन:-

प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light):- जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।

प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light):- जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।

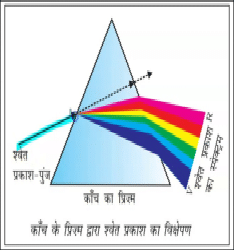

प्रिज्म (Prizm):- यह एक तिकोना काँच का स्लैब होता हैं जिसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं।

प्रिज्म कोण (Angle of Prizm):- इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं।

प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन :-

यहाँ PE आपतित किरण हैं, EF अपवर्तित किरण है तथा FS निर्गत किरण हैं । पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से काँच में प्रवेश कर रही हैं। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं । दूसरे पृष्ठ संख्या AC पर , प्रकाश की किरण काँच से वायु में प्रवेश करती हैं , तो प्रकाश कि किरण अभिलंब से दूर भागती हैं।

प्रिज्म भी काँच के घनाकार स्लैब की तरफ अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है।

स्पेक्ट्रम :- जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता हैं तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं।

इसे वर्णक्रम को VIBGYOR से दर्शाया जाता हैं ।

बैंगनी (violet), जामुनी (Indigo), नीला (blue), हरा (green), पीला (Yellow), नारंगी (Orange) तथा लाल (Red)।

वर्ण विक्षेपण :- श्वेत प्रकाश की किरण का अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं ।

श्वेत प्रकाश :- कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता हैं प्राय: श्वेत प्रकाश कहलाता है।

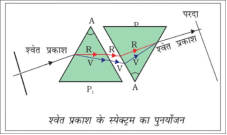

स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजक न्यूटक का प्रयोग

आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए काँच के प्रिज्म का उपयेाग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म

उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया किन्तु उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए । फिर एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इसमें स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा हैं। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश सात वर्णों से मिलकर बना हैं।

⚬ न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश सात वर्णो से मिलकर बना है।

⚬ श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके सात अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता हैं।

⚬ किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, प्रकाश के विभिन्न वर्ण, आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते (मुड़ते) हैं ।

⚬ लाल प्रकाश सबसे कम झुकता हैं जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है।

⚬ आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए काँच के प्रिज्म का उपयोग किया ।

⚬ एक दूसरा समान प्रिज्म़ उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया।

प्राकृतिक परिघटटनाएँ एवं वायुमंडलीय अपवर्तन

♦ प्राकृतिक परिघटनाएँ (Natural Phenomenons):- हमारे आस पास बहुत सी घटनाएँ होती रहती हैं, जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती है। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएँ कहा जाता हैं। जैसे – इन्द्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना , आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना चाहिए ।

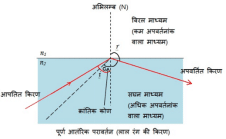

पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection):- पूर्ण आतंरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना हैं जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती हैं कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता हैं जिस माध्यम से वह आती हैं इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।

क्रांतिक कोण:- वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90o या उससे अधिक हो, क्रांतिक कोण कहलाता है।

किसी माध्यम में पूर्ण आतंरिक परावर्तन होने की शर्त :-

(i) प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनाक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे अर्थात् सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करें।

(ii) आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो।

i < ic

वायुमंडलीय अपवर्तन:- हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यत: दो परतें हैं एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न-भिन्न अपवर्तनाकों की माध्यम बनाती हैं। गर्म वायु हल्की होती हैं जो ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी वायु जो थोड़ी भारी होती हैं वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती हैं । ठंडी वायु सघन माध्यम का कार्य करती हैं और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती हैं। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता हैं इसे इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं।

⚬ पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं।

⚬ गरम वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती हैं।

⚬ वायुमंडलीय अपतर्वन के कारण बहुत सी परिघटनाएँ होती रहती हैं जैसे :- तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योंदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना इत्यादि ।

⚬ ऊपर से जैसे-जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं वायु का अपवर्तनांक बढ़ता जाता हैं।

वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण :- पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तन ।

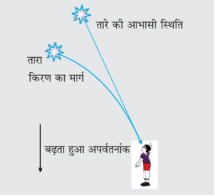

तारों का टिमटिमाना (Twinkling of stars):- तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता हैं जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता हैं, अत: तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती हैं। अत: तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती हैं तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती हैं जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता हैं तो कभी धुँधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव हैं।

ग्रहों का टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देना:- ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भाँति माना जा सकता हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु – साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश-स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, यही कारण हैं कि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं।