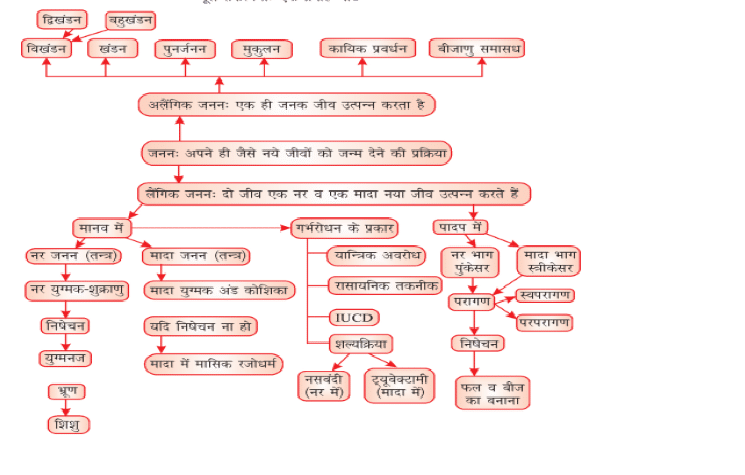

जनन

डी. एन. ए. प्रतिकृति का प्रजनन में महत्त्व

वास्तव में कोशिका केन्द्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डी.एन.ए. के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है।

डी.एन.ए. प्रतिकृति बनना भी पूर्णरूपेण विश्वसनीय नहीं होता है। अपितु इन प्रतिकृतियों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें से कुछ ऐच्छिक विभिन्नताएं ही संतति में समावेश हो पाती है।

जीवों में विभिन्नता कैसे आती हैं–

जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डी.एन.ए. की दो प्रतिकृति (Copy) बनाती हैं इसके साथ-साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता हैं, और प्रतिकृतिया जब अलग होती हैं तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएँ बनाती हैं। चूँकि कोशिका के केन्द्रक के डी.एन.ए. में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएँ भिन्न होती हैं इसलिए बनने वाले प्रोटीन में भिन्नता आ जाती हैं । ये सभी जैव-रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जिसमें डी.एन.ए. की प्रतिकृति बनने के दौरान ही भिन्नता आ जाती हैं यही जीवों में विभिन्नता के कारण हैं।

जीवों में विभिन्नता का महत्व:–

(i) विभिन्नताओं के कारण ही जीवों कि समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती हैं ।

(ii) विभिन्न्ताएँ समष्टि में स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं ।

(iii) जीवों में पायी जाने वाली विभिन्नताएँ ही जैव विकास का आधार हैं। जब तक संतति में विभिन्नताएँ न हो जैव-विकास नहीं कहा जा सकता हैं।

(iv) विभिन्नताएँ परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती हैं।

जनन – जब कोई जीव अपने ही समान नये जीव को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। जिस तंत्र के द्वारा यह क्रिया होती है, उसे जनन तंत्र कहते हैं।

जीवों में जनन की विधियाँ:-

जीवों में जनन की विधियाँ जीवों के शारीरिक अभिकल्प (body Design) पर निर्भर करती हैं।

जीवों में जनन की दो विधियाँ हैं :-

प्रजनन के प्रकार

· अलैंगिक प्रजनन

· लैंगिक प्रजनन

अलैंगिक प्रजनन :- जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है।

लैंगिक प्रजनन :- जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाता है।

अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर :-

अलैंगिक जनन :-

- इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं ।

- इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती हैं।

- युग्मक का निर्माण नहीं होता हैं।

- इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती हैं

लैंगिक जनन :- - इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं ।

- इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती हैं ।

- इसमें नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता हैं।

- इसमें केवल आनुवांशिक रुप में समान होते हैं शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती हैं।

अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन

एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। दो एकल जीव ( एक नर व एक मादा ) मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं।

युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं।

नया जीव पैतृक जीव के समान / समरूप होता है। नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परन्तु समरूप नहीं।

सतत् गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। प्रजाति में विभिन्नताएँ उत्पन्न करने में सहायक होता है।

यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है।

अलैंगिक जनन के प्रकार

अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction):

जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता हैं।

अलैंगिक जनन के प्रकार :-

1.विखण्डन :-

विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार से होती हैं

(i) द्विविखंडन (Binary Fission):– इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता हैं।

उदाहरण :- अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ जैसे- अमीबा एवं लेस्मानिया आदि।

अमीबा और लेस्मानिया के द्विविखंडन में अंतर:-

अमीबा में द्विखंडन किसी भी तल से हो सकता हैं जबकि लेस्मानिया में द्विखंडन एक निश्चित तल से ही होता हैं।

(ii) बहुखंडन (Multiple Fission) :- इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं।

उदाहरण : मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम

(2) खंडन (Fragmentation):- इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे-छोटे टूकड़ों में खंडित हो जाते हैं । ये टूकड़े वृद्धि कर नए जीव (व्यष्टि) में विकसित हो जाते हैं।

उदाहरण :- स्पाइरोगाईरा

द्विखण्डन तथा बहुखण्डन में अन्तर

द्विखण्डन बहुखण्डन

यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। यह क्रिया सामान्यतया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है।

इसमें केन्द्रक दो पुत्री केन्द्रकों में विभाजित होता है। इसमें केन्द्रक अनेक संतति केन्द्रकों में बँट जाता है।

इसमें केन्द्रक विभाजन के साथ – साथ कोशाद्रव्य का बँटवारा हो जाता है। यह सामान्यतया खाँच विधि से होता। इसमें केन्द्रकों का विभाजन पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक संतति केन्द्रक के चारों ओर थोड़ा – थोड़ा कोशाद्रव्य एकत्र हो जाता है।

एककोशिकीय जीव से दो सन्तति जीव बनते हैं। इसमें एककोशिकीय जीव से अनेक सन्तति जीव (जितने भागों में केन्द्रक का विभाजन होता है) बनते हैं।

उदाहरण :- अमीबा उदाहरण :- प्लाज्मोडियम

- पुनरुद्भवन (पुनर्जनन):- इस प्रक्रम में किसी कारणवश, जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण :- प्लेनेरिया, हाइड्रा।

- मुकुलन :- इस प्रक्रम में, जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हें फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण :- हाइड्रा, यीस्ट ( खमीर )।

- बीजाणु समासंघ :- कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएँ होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं।

- कायिक प्रवर्धन :- कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना पत्तियाँ आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं।

कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियाँ :-

।